Tak jarang, atas nama Tuhan kita sering memunggungi akal-sehat.

Hingga sebulan lebih, sejak kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia, perdebatan soal salat berjamaah mesti atau tidak dilaksanakan, tak kunjung mereda. Perdebatan ini, malah sebaliknya, kembali menghangat setelah ada anjuran pemerintah untuk (nanti) melaksanakan salat tarawih—atau kemungkinan juga salat id—di rumah saja.

Memang tak mudah membayangkan ibadah ramadan tanpa salat tarawih. Atau momen idul fitri tanpa bersilaturrahim ke rumah sanak-saudara. Pasti hambar. Sebab, di situlah esensinya. Juga sakralitasnya. Ibadah ramadan adalah ibadah yang tegak atas dua jenis kegiatan: puasa di siang hari, dan tarawih di malam hari. Sementara, idul fitri hanya berarti dengan adanya pertautan silaturrahim. Maaf-memaafkan.

Bila ini terjadi, mungkin saja, inilah momen seumur hidup kita dimana: masjid-masjid sepi dari ajakan salat tarawih. Anak-anak yang tertawa atau berkejaran di tengah-tengah orang tua yang lagi melaksanakan salat tarawih. Atau sekumpulan anak-anak yang ribut di subuh hari membangunkan orang untuk sahur. Dan, tentu saja, buka puasa bersama di sore hari.

Di momen ini juga kita akan menyaksikan lapangan yang kosong, karena tak ada yang salat id bersama. Juga tak ada acara silaturrahim. Kunjung mengunjungi. ‘Kegiatan’ maaf-memaafkan hanya bisa kita lakukan melalui telepon (biasa atau video call) atau pesan WhatsApp.

***

Kita bisa mengerti kalau umat Islam susah menerimanya. Terasa begitu pahit. Masalahnya, spektrum ramadan dan idul fitri tak hanya berkait dengan ibadah yang bersifat vertikal. Ramadan dan idul fitri juga berkait dengan tradisi dan kebiasaan sosial umat Islam di Indonesia.

Pada momen ramadan dan idul fitri seperti inilah, ada banyak keluarga yang menaruh harap bisa kembali ke kampung. Anak-anak yang hendak mengunjungi orang tuanya. Orang tua yang hendak mengunjungi anaknya. Keluarga yang satu hendak mengunjungi keluarga yang lain. Yang jelas, kampung—dengan segala potret kesederhanaannya—adalah latar yang mengikat semua keinginan itu.

Tetapi memang keputusan harus diambil. Kita tak ada pilihan, selain mengikutinya. Saya kira, pemerintah telah bertindak benar ketika menganjurkan kepada kita untuk (hanya) salat tarawih dan id di rumah saja. Kehadiran pemerintah adalah dalam kerangka memastikan keselamatan semua warganya. Di samping, tentu saja, menjaga tertib sosial. Ada adagium yang masyhur di kalangan para pegiat hukum: Salus Populi Suprema Lex Esto. Hukum Tertinggi adalah Keselamatan Rakyat.

Tanpa kehadiran pemerintah, kita tak lebih dari kerumunan-warga—kebalikan dari masyarakat-warga Aristoteles. Tanpa tertib sosial, adalah pasti ulah satu orang membunuhi semua warga Indonesia.

***

Perdebatan soal mesti atau tidaknya salat tarawih dan id berjamaah, bagi saya, semakin menyesakkan karena turut meruahkan perdebatan pada wilayah lain. Yakni perdebatan soal silang-sikut sains dan agama. Juga teologi. Dua wilayah yang harusnya telah usai kita perdebatkan. Atau, harusnya tak kita seret-seret, di tengah begitu banyaknya PR yang mesti kita tuntaskan dalam penanganan Covid-19.

Tapi karena itu sudah menjadi ketelanjuran, yah sudah. Mari kita ulik!

Satu, ada asumsi yang berkembang—atau sengaja dikembangkan—bahwa kematian seseorang itu murni di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita tak perlu takut melayani Tuhan. Tuhan pasti menjaga orang-orang yang selalu ingat (beriman) pada-Nya. Cara pandang ini (sepintas) benar. Tetapi mendegradasi ilmu pengetahuan (sains) sebagai sesuatu yang bertentangan secara diametral dengan agama. Dengan ajaran Tuhan. Seolah-olah ilmu pengetahuan adalah satu entitas, dan agama adalah entitas yang lain. Nalar adalah satu ‘makhluk’, dan religioisme adalah ‘makhluk’ berbeda lainnya.

Padahal, sejatinya, ilmu pengetahuan juga merupakan perwujudan atau ekspresi (tajalli) dari sifat kemahapengetahuan Tuhan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan adalah agama itu sendiri. Jika agama didefinisikan sebagai jalan kebenaran, maka adakah ilmu pengetahuan yang tidak menghamba kepada kebenaran? Agama menjadi berbeda dengan ilmu pengetahuan, jika titik tekannya kita reduksi hanya sekadar: agama sebagai sebuah pengalaman (dan pengamalan) metafisik, dan ilmu pengetahuan sebagai rasionalitas (masuk akal) dan empirisitas (nyata) belaka.

Jalaluddin Rakhmat, dalam bukunya "Psikologi Agama: Sebuah Pengantar", menyebut setidaknya ada 5 dimensi yang terkandung pada sebuah agama—agama apa pun itu: 1) Dimensi Ideologis, 2) Dimensi Ritualistik, 3) Dimensi Eksperensial, 4) Dimensi Intelektual, dan 5) Dimensi Konsekuensial. Artinya ada ruang dan spirit berpengetahuan yang disediakan oleh agama. Bahkan, ayat pertama kali turun adalah Iqra (bacalah).

Jadi, idealnya, apa saja yang dinyatakan benar oleh ilmu pengetahuan itu sejalan dengan agama. Bukan justru malah bertentangan. Sebagai misal: jika kita didiagnosis sakit oleh dokter, maka harus minum obat. Jika medium penyebaran Covid-19 adalah jabat tangan atau batuk, maka solusinya adalah hindari bertemu orang, atau bila terpaksa, gunakan masker. Dan, jika semua itu tidak kita indahkan, adalah mungkin kita mengalami kematian.

Begitulah rumusnya. Itu sejalan dengan prinsip-prinsip ilahiah.

Memang ada pengecualian: doa. Dalam Islam, dan saya kira semua agama, ada keyakinan bahwa hanya doa dan amal baik yang bisa mengubah takdir seseorang. Sebab, itu berarti ada intervensi langsung Tuhan pada kehidupan seseorang (dan dunia). Tetapi masalahnya, berapa banyak orang yang diberi karunia seperti itu?

Dua, ada pula asumsi yang menyatakan bahwa: Segala macam penyakit, termasuk Covid-19, itu berasal dari Tuhan. Atau dia adalah semacam tentara Tuhan yang dikirim ke muka bumi ini—mungkin mau membasmi orang-orang jahat (hahaha...). Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapinya. Kita tak perlu takut bertemu orang. Tak perlu takut berkerumun. Semua kita serahkan kepada pengaturan Tuhan.

Cara pandang ini sangat membahayakan (fatalistik). Dengan menumpukkan semua penyakit kepada Tuhan, itu berarti kita hendak menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber penderitaan manusia. “Kalau demikian, Tuhan berarti jahat,” kata teman saya serius.

Cara pandang ini juga sekaligus menegasi sifat kemahapengasihan Tuhan. Dalam istilah para filsuf biasa disebut contradictio in terminis. Tuhan sumber kebahagiaan sekaligus sumber penderitaan. Tuhan Mahapengasih sekaligus Mahapenghancur. Tuhan menciptakan kehidupan sekaligus bencana.

Di masa lampau, masalah-masalah ini menjadi perdebatan sengit di antara para teolog Islam. Sebutlah, kaum Asy’ariyah yang fatalis, deterministik, dan Mu’tazilah yang cenderung mengerdilkan peran dan otoritas Tuhan dalam kehidupan manusia. Problem teologis ini baru bisa diurai setelah kehadiran seorang teolog-cum-filsuf kelahiran Iran, Mulla Sadra. Di tangan Mulla Sadra, problem-problem teologis yang sebelumnya tak bisa terjelaskan menjadi begitu terang.

Murtadha Muthahhari—pelanjut khazanah pemikiran Mulla Sadra—dalam bukunya "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam" misalnya, mengurai problem teologis ini dengan mengajukan premis:

1) Bahwa Tuhan adalah sumber segala penciptaan. Baca Qs. al-An'aam: 59. “Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula)..."

2) Bahwa semua yang diciptakan—juga bahkan proses penciptaan itu sendiri—tunduk pada hukum penciptaan. Itulah yang disebut dengan sunnatullah.

3) Hukum yang berlaku di alam semesta ada yang sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh tindakan manusia (Takwini) dan adapula yang dapat diubah atau diusahakan melalui serangkaian tindakan manusia (Tasyrii). Misalnya, adalah niscaya, atau hak prerogatif Tuhan, kita diciptakan dengan dua bola mata, dua kaki, dua tangan, dan lain sebagainya. Kita tak bisa meminta untuk diciptakan dengan lima kaki. Sebaliknya, dengan serangkaian tindakan kita bisa mengubah kayu menjadi kursi, meja, pagar, dan lain sebagainya. Apakah itu lepas dari Tuhan? Atau apakah dengan demikian kita menjadi Tuhan (Pencipta)? Tentu saja tidak. Kita mengikuti ketentuan Tuhan yang bersifat Tasyrii. Mengusahakan terciptanya kursi, meja, dan pagar melalui serangkaian tindakan kita.

4) Dalam kaitan adanya hukum yang bersifat Tasyrii, manusia diberi kebebasan untuk memilih (free choice) dan kebebasan untuk berkehendak (free will). Dalam konteks ini, kita menjadi memahami kenapa kejahatan, penyakit, atau keburukan itu ada. Tuhan tak pernah mencipta kejahatan, sebagaimana Tuhan juga tak mencipta penyakit. Kejahatan merupakan sesuatu yang bersifat noneksistensial. Begitupula penyakit. Kejahatan muncul karena adanya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Juga penyakit. Muncul karena adanya pelanggaran terhadap “prinsip-prinsip” hidup-sehat. Jadi, orang mencuri itu bukan karena Tuhan. Atau kita sakit, itu bukan salah Tuhan. Kita yang tak menjaga kesehatan.

Suatu ketika, khalifah keempat, Ali a.s., sedang duduk di pinggir sebuah dinding, tiba-tiba beliau menyadari bahwa dinding itu sudah miring dan akan segera roboh. Lalu beliau segera menjauh darinya. Karena itu, salah seorang yang hadir di situ bertanya, “Apakah dari ketentuan Allah, engkau lari, wahai Ali?” Yaitu apabila Allah menghendaki kematianmu, baik kau menjauh atau tidak dari dinding yang akan roboh itu, kematianmu pasti akan terjadi. Kalaulah Allah Swt menghendakimu tetap hidup, dalam keadaan apa pun, Dia akan dapat memeliharamu. Dengan demikian, apakah maksudmu menghindar dari dinding itu? Ali a.s. menjawab, “Aku menghindari ketentuan (qadha) Allah menuju takdir (qadr)-Nya.”

Cerita yang masyhur di kalangan umat Islam di atas, sengaja dikisahkan kembali oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya "Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam" itu, untuk menggambarkan adanya kebebasan bagi seorang manusia untuk menentukan nasibnya. Dan itu semua adalah ketentuan Tuhan.

Berikut penjelasan Murtadha Muthahhari:

“…suatu kejadian tidak akan terjadi di alam ini kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah. Jika seseorang terancam bahaya kemudian celaka karenanya, itu adalah hukum dan ketentuan Allah. Jika seseorang menghindari bahaya tadi dan selamat dari celaka, hal itu pun merupakan hukum dan takdir Allah. Jika seseorang memasuki lingkungan yang tercemar oleh bakteri, kemudian ia sakit, hal itu merupakan takdir Allah. Begitu juga jika seseorang meminum vaksin, lalu menjadi kebal dari bakteri itu, itu juga merupakan hukum dan takdir Allah.” (hal. 131)

Jadi, sebenarnya anjuran para ahli medis dan pemerintah berkaitan dengan pencegahan Covid-19, sebagaimana sekarang ini, harus diletakkan dalam kerangka yang benar—baik secara saintifik maupun teologis. Tak ada yang keliru. Adalah tidak tepat mempertentangkan antara dua hal: Takut pada Covid-19 berarti tidak takut pada Tuhan. Atau tidak ke masjid berarti lebih takut mati daripada Allah—padahal Allah-lah yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Sebab, itu adalah dua perkara yang berbeda. Tak setara. Juga tak tepat (Intellectual cul de sac).

Sehingga, ada baiknya, fokus bersama kita ke depan adalah bagaimana mengatasi Covid-19 ini dengan mengikuti sejumlah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tentu saja, pertama, protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan. Kedua, membangun solidaritas antar-warga. Hanya dengan cara ini, kita bisa melawan Covid-19.

Perdebatan tak hanya menguras energi kita semua, tapi membuat apa yang hendak kita jalankan bersama menjadi kontra-produktif. Capek.

Kali ini, kita mesti beragama dengan waras!

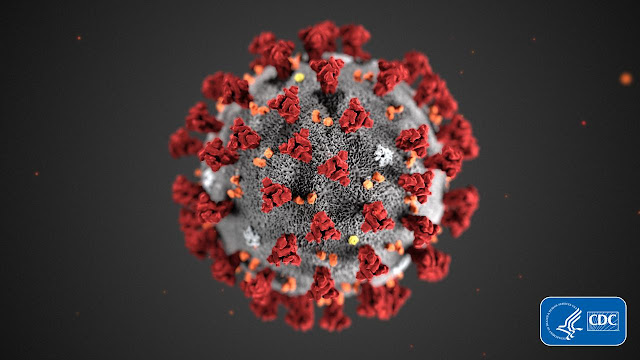

foto:www.liputan6.com

(11 April 2020)

0 Comments

Posting Komentar